介護職として働く中で、「個人目標を立ててください」と言われる場面は少なくありません。

年度初めの面談や自己評価シートの記入時などで目標が求められることも多いでしょう。

しかし、いざ書こうとすると「何を書けばいいのか分からない」「思いつかない」と悩む声は非常に多く聞かれます。

業務がルーティン化しがちな介護の現場では、自分にとって意味のある目標を見つけるのが難しいと感じるのは自然なことです。

そこで本記事では、介護職が目標を思いつかない理由や、キャリア別・領域別に使える具体的な目標例、効果的な目標設定の方法などを丁寧に解説します。

「何を目指せばよいのか」「どう書けば評価につながるのか」といった不安を解消し、介護の現場で前向きに働くためのヒントをお届けします。

介護職の目標が思いつかない理由

介護職として目標を立てようとした際に、「何を目指せばよいのか分からない」「書き出そうとしても手が止まる」といった悩みを抱える方は少なくありません。

こうした状況は決して特別なことではなく、多くの現場職員が一度は経験するものです。

背景には、介護の仕事特有の業務構造や、評価制度のあいまいさ、そして目標設定そのものへの経験不足など、複数の要因が絡んでいます。

この章では、目標が思いつかなくなる代表的な理由を3つ取り上げ、それぞれ詳しく見ていきます。

業務がルーティン化しやすい

介護現場では、食事介助・排泄介助・入浴介助・移乗支援といった基本業務が毎日同じように繰り返されることが多く、日々の仕事に一定のパターンが生まれがちです。

こうした業務のルーティン化は、安定したサービス提供には必要な一面もありますが、その一方で「今日は何か新しいことをやろう」「もっと良くしよう」といった意欲を持ちにくくする原因にもなります。

それに、日常業務を正確かつ安全にこなすことに集中していると、自然と目の前のタスクを消化することに意識が向きがちです。

その結果、「もっとこうしたい」「こんな知識を身につけたい」といった、業務改善や自身の成長に繋がるような長期的な視点での目標を考える余裕がなくなってしまうことがあります。

介護現場では、ある意味、日々の業務を滞りなく行うことが利用者様の安心に直結します。そのため、「日々の仕事をきちんとこなせていれば十分なのでは?」と感じてしまい、改めて個人の目標設定が必要なのか疑問に思ってしまうこともあるかもしれません。

特に長く同じ業務を担当している方ほど、新しい視点を持ちにくくなる傾向があるでしょう。

目標設定の経験が少ない

介護職として目標設定を行う機会は、実は現場によってかなり差があります。

たとえば大手法人の施設などでは目標管理制度が整っており、毎年面談やシート記入を通じて目標を立てる文化が根付いているケースもありますが、小規模施設や人手不足の現場では、こうした仕組みがほとんど機能していないこともあります。

そのため、目標設定のやり方を誰かに教わったことがないまま、「自由に書いてください」と言われて戸惑う職員も少なくありません。

日々のケアや対人援助といった定性的な業務の中で、自身の成長に繋がる具体的な目標をどのように設定すれば良いか戸惑ってしまう方も多いでしょう。

目標設定に慣れていないことは、思いつかない理由の大きな一つといえます。

評価基準が曖昧で想像しにくい

目標を立てる際にもう一つの大きな壁となるのが、「目標がどう評価されるのかが見えにくい」という点です。

施設や事業所によって評価基準が明確に提示されていなかったり、上司によって見るポイントが違ったりすると、職員側としては「何を基準にすれば良いのか分からない」と感じやすくなります。

たとえば、A施設では「利用者対応の丁寧さ」が重視される一方で、B施設では「記録業務の正確性」が重要視されるといった具合に、求められるポイントが異なる場合もあります。

このように評価の物差しが不透明なままだと、

- 「目標を立てても評価につながらないのでは?」

- 「上司はちゃんと評価できるのだろうか?」

- 「目標を設定しても本当に意味があるのかな?」

といった不安を感じてしまい、目標設定に対しての熱意が低下してしまうことにもつながります。

また、「とりあえず何か書かないと」という気持ちが強くなってしまい、よけいに目標が思いつかなくなってしまう可能性があります。

介護職が個人の目標設定をする重要性

目標を立てることに苦手意識を持つ方も少なくありませんが、介護職にとって個人の目標を持つことは非常に大切です。

目標を持たずに働いていると、日々の業務に追われるばかりで、自身の成長やキャリア形成を意識しにくくなります。一方で、明確な目標があれば、やるべきことが見え、仕事のやりがいや達成感も高まります。

ここでは、目標設定がもたらす3つの重要なメリットについて詳しく見ていきます。

キャリアアップや評価への影響

介護職の目標は、自身の成長を可視化するだけでなく、昇給や昇格といったキャリアアップの土台にもなります。

施設や法人によっては、人事評価において目標の達成度が反映される場合があります。その際、「どれだけ日々の業務に向き合っているか」「どのように努力しているか」が判断材料となります。

目標を明確にしておくことで、自分の働きを上司に伝える機会にもなり、自己アピールにもつながります。適切な目標設定をすることで、役職などさらなるステップアップへの道にもつながるでしょう。自分の成長を可視化できる点も大きなメリットです。

また、記録や振り返りが残っていれば、次の目標を立てる際の参考にもなり、自分のキャリアを継続的に見つめ直すきっかけにもなります。

モチベーション向上と成長につながる

目標があると、ただ業務をこなすだけでなく、「自分は何のためにこの仕事をしているのか」を意識しやすくなります。

たとえば、「信頼される職員になる」「利用者との関係を深める」などの目標があれば、日々の関わりの中で意識的に行動でき、やりがいを感じやすくなります。

また、目標に向かって小さな成果を積み重ねることで、自信や自己肯定感、自己効力感も高まり、さらに新しい挑戦に前向きになれるでしょう。その結果、前向きな気持ちで働き続けることができます。

チーム内での信頼向上

目標に向かって主体的に取り組む姿勢は、周囲のスタッフや上司からの信頼にもつながります。

「言われたことをやる」だけではなく、「自分から取り組んでいる」という印象を与えることで、役割や責任を任される機会も増えるでしょう。

また、後輩の模範となったり、同僚と協力する機会が増えたりすることで、チーム全体の雰囲気や連携力にも良い影響を与えます。

結果として、自分自身も働きやすくなりますし、チームワークの向上や職場全体の雰囲気改善にも寄与するでしょう。

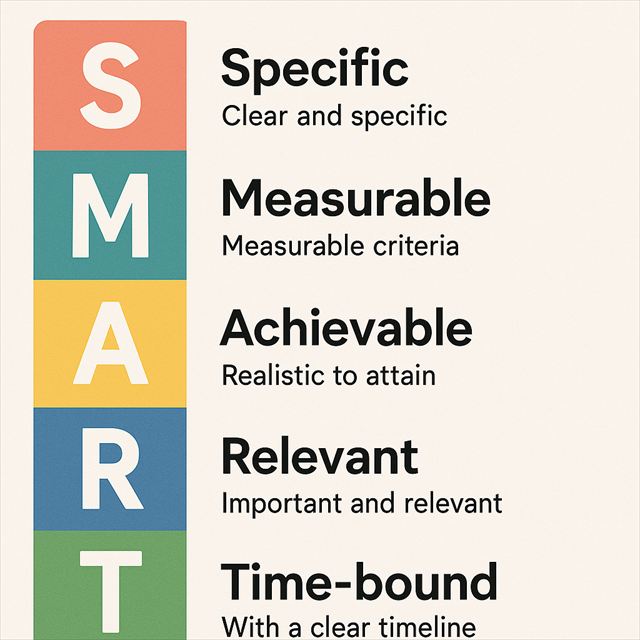

効果的な目標設定に役立つ!「SMART」の原則

目標を立てる際にありがちなのが、「頑張る」「もっと成長する」といった抽象的な内容になってしまうことです。

こうした目標では何をすればよいのか分からず、実行や評価が難しくなります。そこで役立つのが「SMART」の原則です。

「SMART」フレームワークを活用すれば、介護現場でも実現性の高い目標を効率よく設定することができます。評価者も評価がしやすくなるメリットがあります。

SMARTとは何か(Specific/Measurable/Achievable/Relevant/Time-bound)

SMARTは、目標を立てる際の5つの基準を表した言葉です。

それぞれの要素を押さえることで、曖昧さを排除し、達成に向けた行動が明確になります。

- Specific(具体的である)

→ 内容がはっきりしていて分かりやすいこと。

例:「利用者ともっと関わる」ではなく、「1日1回は担当利用者全員と3分以上会話する」など。 - Measurable(測定可能である)

→ 達成度が数値や行動で判断できること。

例:「記録ミスを減らす」ではなく、「1ヶ月間の記録ミスを2件以下にする」とする。 - Achievable(達成可能である)

→ 今のスキルや業務状況から見て、実現可能な範囲であること。

非現実的な目標はモチベーション低下につながるため注意が必要です。 - Relevant(関連性がある)

→ 自分の業務内容や職場の方針と関連していること。

たとえば、記録を正確にする、感染対策を徹底するなど、業務に直結する内容が望ましいです。 - Time-bound(期限がある)

→ いつまでに達成するのかが明確であること。

「3ヶ月以内に」「来月末までに」など、期限があることで行動計画が立てやすくなります。

介護職の目標にSMARTを活かすポイント

介護職の目標設定でSMARTを活用する際は、日々の業務内容や現場の状況に合わせてカスタマイズすることが大切です。

たとえば「利用者に信頼される職員になる」という漠然とした目標も、SMARTに当てはめることで「毎日、3名以上の利用者に個別の声かけを行い、関係性を記録する(3ヶ月以内)」といった形に落とし込むことができます。

例えば、「利用者様とのコミュニケーションを頑張る」という目標があったとします。これをSMARTに当てはめてみましょう。

- S(具体的に): 誰と、どのようなコミュニケーションを、どうするのか? → 利用者様との対話で、傾聴の姿勢を意識する。

- M(測定可能に): どうなれば達成と判断できる? → 対話中に相槌やうなずきを意識的に増やす。週に〇回以上、特定の利用者様と5分以上じっくり話す機会を作る。

- A(達成可能に): 現在の業務時間やスキルで無理なくできるか? → 可能な範囲で、まずは週に数回から試してみる。

- R(関連性高く): 利用者様の満足度向上や信頼関係構築に繋がるか? → 傾聴は利用者様のニーズ把握に不可欠であり、介護の質向上に直結する。

- T(期限を設けて): いつまでにできるようになるか? → まずは3ヶ月間、意識して取り組む。

このように考えることで、「週に3回、担当の利用者様と5分以上、相手のお話をじっくり聴く時間を設ける(3ヶ月後まで)」といった具体的な目標になります。

具体的かつ測定可能な目標を意識しましょう。また、無理なく達成できる内容かどうか、業務やキャリアに直結しているか、期限が明確かをチェックリストとして活用するのもおすすめです。

また、施設によっては目標をシートに記入し、進捗を管理する場合もあるため、SMARTを踏まえて書いておけば、評価時のアピール材料にもなります。

自分で考えた目標が「SMARTの5つの視点を満たしているか?」というチェックを行うだけでも、内容の精度が大きく向上するでしょう。

【キャリア別】介護職の目標例文

介護職の目標は、経験年数や役職、立場によって重視すべきポイントが異なります。

新人職員と中堅職員、そしてベテラン職員では求められる役割が異なるため、目標もそれぞれに合った内容にすることが大切です。

ここでは、キャリア段階に応じた実践的な目標例文を紹介しますので、自分の立場に合った目標を設定する参考にしてください。

新人介護職(1~3年目)向けの目標例

入職して間もない新人職員は、まずは業務を正確に覚え、基本を確実に身につけることが求められます。

また、先輩職員や利用者との信頼関係を築くことも、働きやすさや継続勤務につながる重要な要素です。

- 例1:3ヶ月以内に、食事・排泄・入浴介助の一連の手順を習得し、先輩のチェックを受けながら90%以上の正確さで対応できるようになる。

- 例2:毎日の勤務終了時に日報を振り返り、分からなかったことを3つ以上メモして、週1回は先輩に質問・確認する機会を持つ。

- 例3:1ヶ月以内に、担当利用者全員の名前・好み・注意点を覚え、コミュニケーション時に個別対応ができるようにする。

中堅職員(4~9年目)向けの目標例

ある程度の経験を積んだ中堅職員には、業務をこなすだけでなく、後輩育成や業務改善といった視点も求められます。

職場の中核として、周囲と連携しながら現場全体の質を高めていくことが目標設定のポイントになります。

- 例1:新人職員のOJT担当として、月1回の振り返り面談を実施し、半年以内に育成計画シートを作成・更新する。

- 例2:業務の無駄を見直し、記録の簡素化に向けて現場ヒアリングを行い、改善提案を3件以上提出する。

- 例3:介護福祉士資格の取得に向けて、年間計画を立て、毎月1回の模擬問題を通じて習熟度をチェックする。

ベテラン(10年以上)向けの目標例

長年勤務しているベテラン職員は、リーダーシップや現場全体への視野、後進の育成などが求められます。

目標も、自分のスキルを活かして職場全体の底上げに貢献する内容が望ましいです。

- 例1:現場の統括役として、月1回のスタッフミーティングで課題共有と改善策の提案を行い、1年間で5件以上の改善実施に関わる。

- 例2:後輩育成プログラムのリーダーとなり、指導マニュアルを作成・配布し、育成の仕組みを継続的に改善する。

- 例3:多職種連携を強化するため、看護師・リハビリ職との月1回のカンファレンスを主導し、ケース共有と連携の質を高める。

【領域別】介護職の目標例文

介護職の目標は、キャリアの段階だけでなく、日々の業務内容や関心のあるテーマに応じて考えることも重要です。

現場では、ケアの質向上、コミュニケーション、チームワーク、安全管理など、さまざまな視点が求められています。

ここでは、6つの領域ごとに具体的な目標例を紹介しますので、自身の業務や関心に近い領域からヒントを得てみてください。

ケア技術・知識に関する目標

- 例1:2ヶ月以内に、移乗介助に関する3つの技術を動画と実地で復習し、現場での指導チェックに合格する。

- 例2:感染予防に関するマニュアルを再確認し、毎週1回スタッフ間で5分の情報共有を行う。

- 例3:食事介助における誤嚥リスク低減のための姿勢調整方法を習得し、先輩職員からのフィードバックを月1回受ける。

コミュニケーションに関する目標

- 例1:毎日、担当利用者3名以上に対して5分以上の会話を意識的に行い、話題や反応を記録に残す。

- 例2:ご家族とのやり取りを週1回以上行い、相談内容をケア記録に反映する。

- 例3:クレーム発生時の対応スキル向上のため、月1回ロールプレイ研修に参加し、感想をレポートにまとめる。

チームワーク・協調性に関する目標

- 例1:朝礼または申し送りで週1回以上、自分から情報共有を行い、発言記録を残す。

- 例2:新人職員とのコミュニケーション強化のため、1日1回は声をかける機会を意識し、業務の進捗を確認する。

- 例3:業務分担の見直し案を1ヶ月以内に作成し、リーダーと相談して1件以上改善を実施する。

業務改善・効率化に関する目標

- 例1:1日あたりの記録時間を平均5分短縮できるよう、記録フォーマットの見直し案を2件提出する。

- 例2:業務フローを図にまとめ、月1回チームミーティングで共有・フィードバックを受ける。

- 例3:無駄な動線を減らすため、備品配置を見直し、2週間以内に改善案を現場に反映する。

安全管理・リスクマネジメントに関する目標

- 例1:転倒リスクの高い利用者に対して、週1回環境チェックを行い、改善点を記録する。

- 例2:ヒヤリハット報告を月3件以上提出し、改善提案として1件以上を職場にフィードバックする。

- 例3:感染対策の徹底を目的に、アルコール消毒の使用状況を週次で点検し、不足や改善点を報告する。

自己成長・キャリアに関する目標

- 例1:3ヶ月以内に、介護福祉士国家試験の模擬問題を30問以上解き、正答率80%以上を目指す。

- 例2:月1回、介護・福祉関連のセミナーや勉強会に参加し、内容をスタッフ間で共有する。

- 例3:5年後のキャリア像を描き、そのために今年中に必要な資格・スキルを洗い出して計画表を作成する。

介護職の目標設定の手順とコツ

目標が思いつかないときは、「なんとなく考える」のではなく、具体的なステップを踏んで整理することが大切です。

目標は感覚的に浮かぶものではなく、段階を追って自分の考えを掘り下げることで明確になります。

初めて目標設定を行う際には、自己分析から始めるのが良いでしょう。課題や理想像を明確にすることも大切なポイントです。

具体的かつ達成可能な目標を立てていきましょう。上司や先輩と相談することや、期限を設定することも、目標達成のための大きなポイントです。

ここでは、目標設定の流れと押さえておきたいコツを解説します。

自己分析/自分の現状を棚卸しする

まずは、自分の今の働き方や得意・不得意を見直すことから始めましょう。

過去に上司や先輩から褒められたこと、逆に注意を受けた場面、日々の業務の中で自信が持てることや迷うことを挙げてみると、自分の特徴や課題が浮かび上がってきます。

日々の業務の中で「もっとこうできたらいいのに」「ここは少し難しいな」と感じる点があれば、それらを書き出してみるのも良い方法です。

また、過去に目標設定をした経験があれば、

- その時の目標

- 取り組み

- 結果

- そしてそこから何を学んだかを振り返る

といったことも、今の自分に必要な目標を見つけるヒントになるでしょう。

記録シートや勤務日誌を活用し、定量的・客観的に見つめ直すことで、次の目標をどうするべきかが見えてきます。

業務上の課題や理想像を明確にする

次に、自分が現場でどのような困りごとや理想を持っているのかを言葉にしましょう。

たとえば、「記録に時間がかかっている」「利用者との関係性をもっと深めたい」といった日常の中の“引っかかり”がヒントになります。

また、「どんな介護士になりたいか」「将来どんな役割を担いたいか」といった理想像も目標設定の土台になります。

所属する事業所やチームが掲げる全体目標を確認し、それと自身の関心や課題を重ね合わせて考えることも、組織への貢献に繋がる目標を見つける上で有効でしょう。

具体的で達成可能な目標の立て方

自己分析と課題の明確化ができたら、いよいよ目標に落とし込んでいきます。

ここでは、前章で紹介した「SMARTの原則」を意識することが有効です。「〇〇を頑張る」といった曖昧な表現ではなく、具体的に設定することで行動しやすくなります。

たとえば、「記録を速く書けるようになりたい」といった場合、「1ヶ月以内に、記録作成にかかる時間を1回あたり5分短縮する」と具体的に表現すると、行動や成果が明確になります。

達成可能な範囲に収めつつ、自分が少し努力すれば届く目標を意識すると良いでしょう。

上司や先輩と相談してみる

目標を自分一人で考えるのが難しいときは、信頼できる上司や先輩に相談するのも効果的です。

自分では気づけなかった強みや改善点を指摘してもらえたり、現場全体の方向性に合った目標を一緒に考えてもらえることもあります。

目標設定の経験が豊富な上司や先輩であれば、より効果的な目標の立て方や、達成に向けた具体的な行動計画について、実践的なヒントをくれることも期待できます。

また、施設によっては過去の目標例や評価基準が蓄積されていることもあるため、それを参考にしながら話し合うことで、より現実的で納得感のある目標を立てることができます。

目標達成までの期限を設定する

どんなに良い目標でも、「いつまでに」という期限がないと、後回しになりがちです。目標には「今月中に」「3ヶ月以内に」など、具体的な達成時期を設定しましょう。

期限があることで、目標達成に向けた具体的な行動計画を逆算して立てやすくなりますし、計画通りに進んでいるかを確認する区切りにもなります。

たとえば週に1回、自分で振り返りメモを書く、月末に簡単なチェック表を使うといった工夫で、目標を「書いただけ」にしない意識づけができます。

介護職の自己評価シートの活用と書き方

自己評価シートは、単なる書類ではなく、自分の成長や働き方を振り返るための大切なツールです。

うまく活用すれば、自分の強みや課題を整理できるだけでなく、次の目標設定にも役立ちます。

ここでは、自己評価シートの目的や書き方、評価を高めるためのコツについて解説します。

自己評価シートの目的と役割

自己評価シートの目的は、自分の業務を振り返り、日々の取り組みや成果を明文化することにあります。

上司との面談時の資料としても活用されることが多く、ただ形式的に記入するだけではなく、自分の働きぶりを正確に伝える資料として考えましょう。

また、前期に立てた目標に対してどれだけ取り組めたかを確認することで、次に取り組むべき課題も明らかになります。

つまり、自己評価シートは“現在地を確認する地図”のような存在です。

効果的な書き方と注意点

自己評価シートを書く際には、「具体的に書くこと」と「事実をもとに書くこと」がポイントです。

たとえば「頑張りました」だけでは伝わりにくいため、「1ヶ月で〇件の記録を正確に記入し、修正ゼロだった」など、数字や事例を用いると説得力が増します。

また、簡潔で分かりやすい言葉で記述することを心がけ、全体を通してポジティブな言葉遣いをすることも大切です。

「できなかった」ではなく「取り組んだが〇〇が課題と分かった」など、前向きな表現にすると、成長の姿勢が伝わります。

さらに、書き忘れを防ぐために、日々の業務の中で感じたことをメモしておくと、スムーズに記入できるようになります。

評価を高めるコツ

自己評価シートで高評価を得るためには、「どのように行動し、どんな成果があったのか」を具体的に示すことがポイントです。

たとえば、「新人の指導を担当した」だけではなく、「新人の習熟度に応じて対応方法を変え、1ヶ月以内に独り立ちを促した」など、考えたことや配慮した点を加えると評価者の印象が良くなるでしょう。

また、チームへの貢献や周囲との関係性など、個人の行動が全体にどう影響したかも記載できると、より高い評価につながります。

“行動+工夫+成果”を意識して記述することが、質の高い自己評価につながります。

介護職の目標設定でよくある失敗と注意点

目標設定は自身の成長や評価に役立つ一方で、やり方を間違えると「目標を立てたけれど意味がなかった」「評価につながらなかった」と感じてしまうことがあります。

ここでは、介護職が目標を設定する際によくある失敗例と、それを防ぐための具体的なポイントについて解説します。

抽象的すぎる目標は避ける

「頑張る」「成長する」「信頼される職員になる」といった抽象的な目標は、何をどうすれば良いのかが分からず、行動に移しにくくなります。

また、こうした表現では評価者にも意図が伝わりにくいため、評価につながりにくくなります。

目標は、「何を・どのように・いつまでに行うか」が具体的に分かる内容にすることが大切です。

たとえば、「利用者に信頼される職員になる」という目標なら、「1日1回、担当利用者に名前を呼んで挨拶し、名前と顔を1ヶ月以内に全員一致させる」など、具体化していくと現実的な目標になります。

背伸びしすぎない目標にする

目標は高ければ良いというものではありません。

現状の自分の能力や業務量からかけ離れた目標を立てると、途中で疲れてしまったり、達成できなかったことでモチベーションを失ったりする原因になります。

理想は「少しがんばれば達成できそう」な水準です。

たとえば、今まで全く担当していなかった業務を急に「すべて任せられるようになる」とするのではなく、「月に1回、先輩と一緒に担当して慣れる」といった段階的な目標にすることで、現実味と達成感の両方が得られます。

目標は、今の自分にとって少しだけ「挑戦」と感じるレベルに設定するのが理想です。

もし大きな目標がある場合は、それを小さなステップに分割し、段階的にクリアしていくような短期・中期目標を設定すると良いでしょう。

無理なく継続して取り組める目標こそが、結果として着実なスキルアップや大きな成長に繋がります。

結果だけでなくプロセスも評価する

目標が「〇〇を達成する」「〇〇を完了する」といった結果のみを重視した内容だと、途中の努力や改善が見落とされてしまうことがあります。

たとえ最終的に目標が100%達成できなかったとしても、「どのように取り組んだか」「何を工夫したか」など、プロセスを含めて自己評価できるようにしておくことが大切です。

また、途中で振り返りを行い、目標を柔軟に修正する姿勢も評価の対象となる場合があります。

結果だけを見るのではなく、行動の過程にも目を向けることが、長期的な成長につながります。

他人の例文をそのまま使わない

インターネットや社内資料などにある目標例文は便利ですが、そのまま書き写すだけでは自分の状況に合っていないケースがほとんどです。(本記事の例文もそうですので、あくまで参考としてください)

例文はあくまで参考にとどめ、自分の業務内容や課題に合わせて言葉を調整することが重要です。

また、施設や上司が重視している点を意識してアレンジすると、評価にもつながりやすくなります。

「自分の言葉で書く」「自分の課題を反映する」ことが、納得感のある目標設定への第一歩です。

例文はヒントとして活用し、ご自身の業務内容、経験年数、目指す姿、そして事業所やチームの目標などを踏まえ、あなた自身の言葉で、あなたにとって最も意味のある目標にカスタマイズして設定しましょう。

まとめ

介護職にとって目標を立てることは、自分の働き方を見直し、成長ややりがいを実感するための大切なステップです。

しかし、日々の業務が忙しい中で「目標が思いつかない」「何を書けばいいのか分からない」と感じるのは、ごく自然なことでもあります。

そんなときは、まずは自分の業務や課題を振り返り、段階的に整理していくことが目標設定の第一歩になります。

まずは自分の現状や課題を整理し、SMARTの原則を活用しながら、具体的で達成可能な目標を立てることが大切です。

また、自己評価シートを活用して定期的に振り返ることで、目標達成への道筋が明確になり、評価やキャリアアップにもつながります。

抽象的すぎる目標や無理な目標を避け、プロセスも大切にしながら、自分らしい目標を見つけていきましょう。